- 人材派遣の基本

派遣先責任者の役割や選任方法は?指揮命令者との違いも解説

労働者派遣法で派遣先企業に選任が義務付けられている派遣先責任者は、派遣社員の労務管理や安全衛生管理など、人材派遣において重要な役割を担います。

派遣先企業が選任を怠る、派遣先責任者が役割を適切に果たさないなどといった場合、派遣先企業は罰則を受ける可能性もあり、注意が必要です。

本記事では、派遣先責任者の概要や選任方法、役割について、具体的に解説します。

人材派遣の悩みについて、お気軽にご相談ください

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?- 即戦力を早く、安く見つけたい

- 繁忙期の人手不足を解消したい

- ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

派遣先責任者とは?

派遣先責任者とは、労働者派遣法で派遣先企業が選任することを義務付けられている、派遣社員の適正な就業を確保するための担当者です。派遣社員の受け入れ管理を適正に行う役割を担います。

派遣先企業が派遣先責任者を選任しなかった場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

この章では、厚生労働省で用意されている派遣先責任者講習と、混同されやすい指揮命令者との違いについて解説します。

派遣先責任者と指揮命令者の違い

派遣社員を受け入れる際、派遣先企業では、派遣先責任者と指揮命令者の選任が必要となります。この2つは、それぞれ異なる役割を担っています。

| 派遣先責任者 | 指揮命令者 |

| 派遣社員に関する雇用管理上の責任をもつ | 業務に関して、就業中の派遣社員に指揮命令する |

派遣先責任者は、派遣社員の就業環境の整備や派遣会社との連絡調整など、派遣社員が適正に働けるよう、業務全体を管理する役割を担います。

法律規定や派遣社員の契約内容・派遣期間について、指揮命令者やその他の関係者に周知を行う担当者です。

一方、指揮命令者は、派遣社員に対し業務指示や指導を行う、いわば直属の上司の役割にあたります。

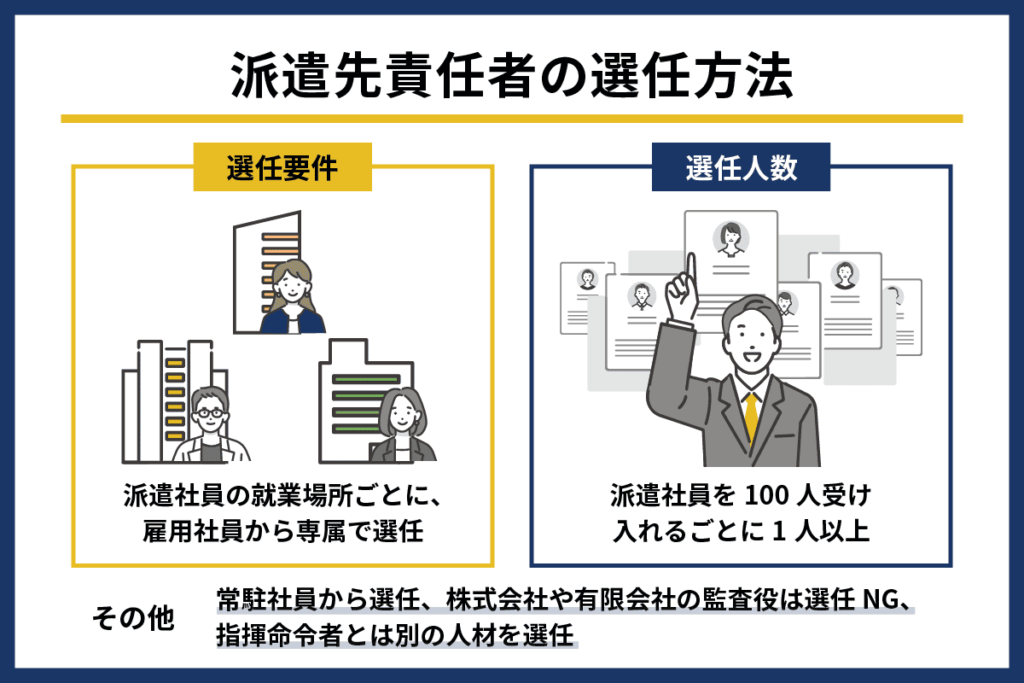

派遣先責任者の選任方法

派遣先企業は、法令遵守のために、適切に派遣先責任者を選任することが重要です。派遣先責任者の選任は、派遣社員の適切な労務管理や安全衛生管理などにもつながります。

選任要件

派遣先企業は、派遣社員が就業する場所ごとに、専属の派遣先責任者を、雇用社員の中から選任します(派遣先企業の事業主を選任することも可能)。

複数の事業所の責任者を兼任することはできませんが、例外として、同じ所在地にある複数の部署で兼任する場合、近隣の事業所で業務運営上の実態が同一である場合には兼任が可能です。

必要な資格については特に定められていませんが、厚生労働省は「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、派遣先責任者としてふさわしい人物像を以下のように提示しています。

- 労働関係法令に関する知識をもつ

- 人事・労務管理等の専門的な知識や相当期間の経験をもつ

- 派遣社員に関する一定の決定権・変更権をもつ

なお、製造業務に50人を超える派遣社員を従事させる場合には、派遣先責任者とは別に、派遣社員を専門に担当する「製造業務専門派遣先責任者」の選任が必要になります。

これは、製造業は他職種に比べ、危険な機械や有害な化学物質を取り扱うことが多く、それぞれの責任に応じた労働安全衛生法上の措置を徹底する必要があるためです。

50人以下の場合には、派遣先責任者が製造業務専門派遣先責任者を兼任できますが、派遣社員の安全衛生を確保するうえでは、それぞれ別に選任しておくことが望ましいでしょう。

派遣先責任者講習について

派遣先責任者は、労働関係の法規や人事・労務管理についての知識・経験をもち、職務を的確に遂行できるような人物が適任です。厚生労働省では、それらの知識を付与するための派遣先責任者講習が用意されています。

受講のタイミングとしては、派遣先責任者を新たに選任したときや労働関係法令の改正が行われたときなどが望ましいとされています。

講習の主な内容は、以下のとおりです。

| 講義課目 | 講義時間 |

| 労働者派遣事業の適正な運営の確保と派遣労働者の保護等に関する法律 | 1時間 |

| 労働基準法等の適用に関する特例等 | 2時間(1時間以上) |

| 派遣先責任者の職務遂行上の留意点 | 2時間(1時間以上) |

受講状況を適切に管理するために、複数の時間帯や日にちに分割して実施することも可能です。実会場およびオンラインで受講できます。

選任人数

派遣先責任者の選任人数は、労働者派遣法で定められており、基本的には派遣社員を100人受け入れるごとに、1人以上選任する必要があります。

つまり、派遣社員数が100人以下の場合は1人以上、101人以上200人以下の場合は2人以上、というように決まります。

| 派遣社員数 | 派遣先責任者数 |

| 100人以下 | 1人以上 |

| 101人~200人 | 2人以上 |

| 201人~300人 | 3人以上 |

ただし、派遣社員と派遣先企業の従業員を合わせた人数が5人以下の場合は、派遣先責任者を選任する必要はありません。

なお、製造業務に必要な製造業務専門派遣先責任者の場合は、原則として派遣社員が51人以上100人以下で1人以上、101人以上200人以下で2人以上を選任します。

こちらも、派遣先責任者と同様に、以降も100人当たりで1人以上、追加選任が必要です。

選任時の注意点

派遣先責任者を選任するときには、以下の注意点を考慮する必要があります。

- 常駐していない社員は選任できない

- 株式会社や有限会社の監査役は選任できない

- 指揮命令者とは別の人材の選任が望ましい

派遣先責任者と指揮命令者は兼任が可能なものの、別々に設定しておくことが望ましいとされています。

その理由は、派遣先責任者は派遣社員から出た苦情の処理を行わなければならないものの、苦情の原因が指揮命令者にあるケースもありうるためです。適切なフローでの問題解決が難しくなるため、それぞれ選任しておくほうがよいでしょう。

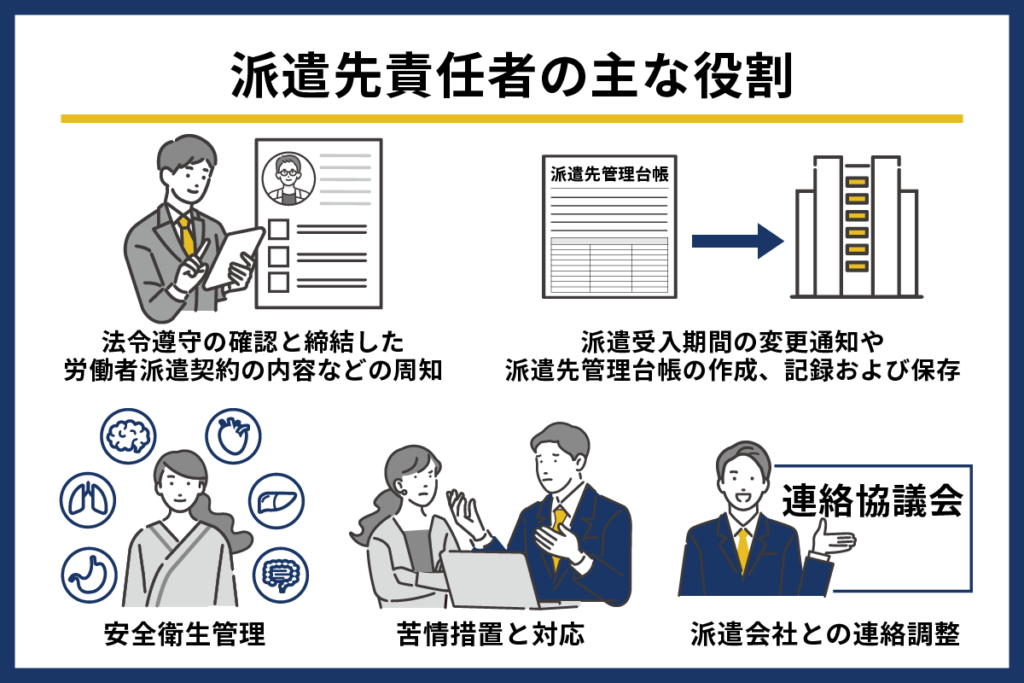

派遣先責任者の主な役割

厚生労働省が提示する派遣先責任者の主な役割は、以下のとおりです。

- 法令遵守の確認と締結した労働者派遣契約の内容などの周知

- 派遣受入期間の変更通知や派遣先管理台帳の作成、記録および保存

- 安全衛生管理

- 苦情処置と対応

- 派遣会社との連絡調整

コンプライアンスを遵守しながら派遣を適切に活用できるよう、派遣先責任者の役割を正しく把握しておきましょう。

法令遵守の確認と締結した労働者派遣契約の内容などの周知

派遣社員を受け入れる企業は法令を遵守しなければならず、派遣先責任者は指揮命令者などに対して、適用される労働関係法令や派遣社員と締結した契約内容などについて周知する役割が求められます。

そのために、派遣先責任者は、派遣会社との間で締結された労働者派遣契約の内容を把握し、契約内容に基づいて派遣社員が就業しているか、違反がないか、定期的に確認する必要があります。

法令違反や契約違反が判明した場合は、速やかに派遣会社に連絡して協議を図ることが重要です。

派遣先企業における均衡待遇確保の管理

派遣先責任者は派遣社員の公正な待遇確保のために、派遣先企業における均衡待遇に関することの交渉・調整なども行う必要があります。

これは、2020年4月から「同一労働同一賃金」が施行されたことが関与しています。同一労働同一賃金とは、派遣社員と派遣先企業の正規雇用社員との間の、不合理な待遇差の解消を目指すための取り組みです。

同一労働同一賃金では、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2種類の方式が定められており、いずれかを派遣会社が選択する流れとなります。

派遣先均等・均衡方式の場合は派遣先企業の通常労働者との均等・均衡な待遇になり、労使協定方式の場合は地域の同種業務の平均賃金に基づいて待遇が決められます。

派遣受入期間の変更通知や派遣先管理台帳の作成、記録および保存

派遣先責任者は、派遣先管理台帳の記録・保管を担当し、その内容や派遣受入期間の変更などについて派遣会社に通知する役割を担います。

派遣先管理台帳とは、労働者派遣法により、事業所ごとに作成・保管が義務付けられている書類です。労働日や労働時間、業務内容などの就業状況についての18項目を、派遣社員一人ひとりに対して作成します。

保管期間は、派遣社員の契約が終了した日から3年間です。

派遣先管理台帳を適切に作成・記載・保管・通知しなかった場合、派遣先企業は、労働者派遣法違反として、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

そのため、派遣先責任者は派遣社員の就業状況を漏れなく記載し、適切に管理しなければなりません。なお、派遣先管理台帳は、厚生労働省がフォーマットと記入例を公開しています。

派遣会社で用意している場合もあるため、確認してみるのもよいでしょう。

派遣先管理台帳については、以下の記事でも詳しく解説しています。

安全衛生管理

派遣社員を受け入れるにあたって、派遣先企業には安全で健康な労働環境を提供する責任があります。そのために派遣先責任者が行うのが、特別教育や特殊健康診断などを含む、安全衛生管理の統括です。

派遣先責任者は派遣元責任者と協議したうえで、派遣先企業で行われる安全衛生委員会やミーティングに派遣元責任者が立ち会うよう、取り決めることが望まれています。

立ち会いの場で審議された事項を、派遣会社から派遣社員に口頭や書面で伝達してもらうと、派遣先企業と派遣会社それぞれの役割を効率的に果たせるでしょう。

また、派遣元責任者が定例的な職場巡視へ同行するよう取り決めるのも、安全衛生管理に対する一つの方法です。

派遣社員からの苦情処理と対応

派遣社員から業務内容や職場環境に関する相談や苦情を受けた場合、派遣先責任者は適切かつ迅速に、問題解決に向けて対応する必要があります。苦情を処理した結果については、必ず派遣社員に通知しましょう。

さらに、派遣会社でも当該苦情を処理しなければならないため、派遣会社との連携も重要です。

なお、派遣社員を業務に関する提案制度やヒヤリハット報告制度、懇親会などへ参加させているという派遣先企業では、派遣社員が参加を通じて、苦情等についても丁寧に対応してもらえるという印象を受けているとの報告もあります。

苦情処理と対応だけではなく、このような制度への参加も良好な職場環境づくりのために有効といえます。

派遣会社との連絡調整

派遣先責任者は、派遣社員の就業に関する内容について、派遣会社との連絡調整を行います。

例えば、派遣先責任者が記録する派遣先管理台帳については、1ヶ月に1回以上派遣会社へ通知しなければなりません。

また、派遣社員の安全衛生に関しては、以下のような事項を伝えます。

- 健康診断(一般健康診断・特殊健康診断)の実施に関する時期・内容・所見がある場合の就業場所の変更などの措置

- 安全衛生教育(雇入れ時および作業内容変更時の安全衛生教育・特別教育・職長等教育など)に関する時期・内容・実施責任者など

- 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認

- 事故が発生した場合の内容・対応状況の確認

具体的な連絡調整方法として望ましいとされているのが、派遣先企業に連絡協議会などを設置して派遣会社に参加してもらうことです。

効率的・効果的に行うために、あらかじめ連絡調整に関するマニュアル(手順書、規程等)を作成し、協議内容・出席メンバー・会議の運営要領・議事録・事務局の役割などを明確にしておきましょう。

派遣先責任者が役割を遂行するうえで注意すべきポイント

派遣先責任者が役割を遂行するために、注意しなければならないポイントがあります。

具体的なポイントを解説しますので、選任時に共有しておきましょう。

派遣社員が適切な業務に従事できているか

派遣先責任者は「契約外の業務に従事していないか」「派遣の禁止業務を行っていないか」、定期的に確認が必要です。

派遣社員が従事する業務は、契約に沿った内容でなければいけません。また、以下のように派遣で禁止されている業務もあります。

- 港湾運送業務

- 建設業務(ただし、設計業務は派遣可能)

- 警備業務

- 病院等における医療関連業務(医療行為は派遣禁止だが、医療事務は派遣可能)

- 「士業」の関連業務(事務補助は派遣可能)

上記のなかでも、一部、例外として派遣が可能な業務もあります。

派遣の禁止業務については、以下の記事で詳しく解説しています。

二重派遣になっていないか

二重派遣とは、派遣会社と雇用関係にある派遣社員を受け入れた派遣先企業が、その派遣社員をさらに別の企業に再派遣する行為です。

これは違法であり、業務上必要であっても、自社で受け入れた派遣社員を別の会社に派遣することはできません。取引先や関連会社、子会社に従事させないよう注意が必要です。

以下の記事も、あわせてご覧ください。

労働環境は整っているか

派遣先責任者は、派遣社員が働きやすい労働環境になっているかを確認し、改善を図ることも重要です。

業務内容の他、指揮命令者の派遣社員に対する関わり方も定期的に確認しましょう。

派遣社員の個人情報の保護に徹しているか

派遣先企業が直接、派遣社員に個人情報の提供を求めることは、原則として認められていません。

派遣業務に必要な個人情報がある場合、派遣会社にその情報が必要な理由や管理方法などを明示したうえで、派遣社員の同意のもと、得ることになります。

入手した個人情報は厳重に管理しなければならず、こういった個人情報の保護に関しても派遣先責任者が注意すべきポイントになります。

派遣先責任者を選任した後の労働者派遣契約書への記載内容

派遣先責任者を選任した後には、労働者派遣契約書へ以下3点の記載が必要です。

- 派遣先責任者の役職

- 氏名

- 電話番号

製造業務である場合には、製造業務専門派遣先責任者のことについても記載しましょう。

例外として、派遣先責任者の選任義務が適用されない場合には、労働者派遣契約書への記載は不要です。例えば、派遣社員への役務提供が派遣会社以外、派遣先責任者の選任を要しない派遣先企業が挙げられます。

ただし、本来は派遣先責任者の選任が不要な派遣先企業でも、該当する人物を選任した場合には記載が必要です。

労働者派遣契約については、以下の記事も参考にしてください。

労働者派遣契約とは?業務委託契約との違いや記載事項、注意点を紹介

派遣先責任者に関してよくある質問

人材派遣の活用において、派遣先責任者に関するさまざまな質問が聞かれます。

この章では、派遣先責任者は必須なのか、派遣先苦情申出先との違い、選任できる人物がいない場合の対処法などについてそれぞれ解説します。

派遣先責任者は必須ですか?

派遣社員と派遣先企業の従業員を合わせた人数が5人以下の場合は、派遣先責任者を選任する必要はありません。

しかし、それ以上であれば必須となります。

派遣先苦情申出先との違いはなんですか?

派遣先苦情申出先は、派遣社員から苦情を受ける担当者窓口です。苦情の申出を受け、内容を整理して派遣先責任者に事案を取り次ぐ役割をもちます。

苦情を解決する責任者は、あくまで派遣先責任者です。

派遣先責任者は正社員でなくても選任できますか?

正社員以外でも派遣先責任者に選任することは可能です。

ただし、派遣先責任者は、派遣会社との連絡調整や苦情受付などを適切に行わなければならないため、正社員のほうが望ましいでしょう。

派遣先責任者は常駐する社員でなければいけませんか?

派遣先責任者は、派遣社員の受け入れ管理を適正に行う役割を担います。

必ずしも「常駐する社員」である必要はありませんが、派遣社員の業務内容や就業状況を適切に管理できる立場の者を選任することが重要です。

派遣先責任者に選任できる人物がいない場合はどうすればよいですか?

派遣先責任者が必須な状況下で選任しなければ、労働者派遣契約を締結できません。

派遣先企業は、派遣先責任者講習などを活用して派遣先責任者として適切な業務が行える人材を育成するといった対応が必要です。

まとめ

派遣先責任者は、労働者派遣法で派遣先企業に設置が義務付けられている、派遣社員の適正な就業を確保するための担当者です。

派遣社員の労務管理や安全衛生管理、派遣会社との連絡調整などを担い、自社に就業する派遣社員に関する雇用管理上の責任をもちます。

派遣先責任者は、労働関係法令や人事・労務管理に関する知識・経験が豊富な人材が求められており、派遣社員を100人受け入れるごとに1人以上選任しなければなりません。

複数の事業所の責任者を兼任することはできない、指揮命令者とは別の人材の選任が望ましいなどの注意点もあります。

これらを踏まえ、役割を十分に果たせる派遣先責任者を適切に選任すると、派遣社員と派遣先企業の双方にとってより良い雇用環境の構築につながるでしょう。

人材派遣の悩みについて、お気軽にご相談ください

はじめての派遣で、こんな悩みを抱えていませんか?- 即戦力を早く、安く見つけたい

- 繁忙期の人手不足を解消したい

- ハイスキル人材を、必要な稼働量だけ確保したい

監修者

村井真子(村井社会保険労務士事務所)

プロフィール

社会保険労務士・キャリアコンサルタント。経営学修士(MBA)。家業の総合士業事務所にて実務経験を積み、2014年愛知県豊橋市にて開業。LGBTQアライ。セミナー講師、コラム執筆にも取り組んでおり、現在労務顧問など160社以上の関与先を持つ。著書に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』。